Torgau, das politische Zentrum der Lutherischen Reformation

Reformation und Torgau - dargestellt und erzählt als Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat.

Wittenberg und Torgau

Mit den Ausstellungen „Glaube und Macht“ (Sächsische Landesausstellung, Torgau 2004) sowie „Luther und die Fürsten“ (Nationale Soderausstellung, Torgau 2015) gelang es, die kennzeichnende Aussage über Torgau und das Schloss Hartenfels als politisches Zentrum der Lutherischen Reformation ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Aufgezeigt wurde, wie die lutherische Glaubensrichtung als eine neue Konfession Kursachsen und andere Länder im mittleren Europa beeinflusste.

Das Torgauer Residenzschloss war das politische Zentrum der Reformation und zugleich ihr konfessionsbildender Mittelpunkt (1).

(1) Schloss Hartenfels mit der Elbe; im Vordergrund unten der alte Elbhafen mit Lastseglern;

dahinter der „Grüne Turm“ (links) und der wuchtige „Flaschenturm“ (Ulrici 1720)

(Repro Förderverein Europa Begegnungen e.V.)

Weil das damalige 16. Jahrhundert sich in seinen reformatorischen Bestrebungen besonders interessengeladen zeigte und zuhauf existenzsichernde bzw. Vorteile verschaffende Situationen zu schaffen waren, kooperierten „Kirche“ und „Staat“ so einvernehmlich miteinander, dass dem ein neues, ein die Systeme „Kirche“ und „Staat“ zusammenbindendes und dabei gestärkt hervorgehendes Gebilde erwuchs. Dieses besondere Zusammenwirken von Kirche und Staat wird mit dem Begriff „Konfessionalisierung“ erfasst.

Der Staat wollte „Konfessionsstaat“ und die Kirche wollte „Konfessionskirche“ sein.

„Konfessionalisierung“ bedeutet, dass bei der Durchsetzung und Verbreitung der (neuen) lutherischen Glaubensrichtung Kirche und Staat durch Bildung, Erziehung, Verwaltung und Staatsführung nicht nur gleichsam beteiligt waren, sondern diese Tätigkeitsbereiche von beiden gesucht und geplant „bewirtschaftet“ wurden.

Konfessionalisierung wurde zur gemeinsamen „Geschäftsgrundlage“ der neuen Kirche und des an Machtzuwachs interessierten kurfürstlichen Staates.

Lutherische Reformation war eine Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat, welche im Wesentlichen in Wittenberg, dem geistigen und in Torgau, dem politischen Zentrum verortet war. Mit der Aussage, dass es ein „geistiges“ und ein „politisches“ Zentrum der Reformation gab, stellen wir Wittenberg und Torgau nicht prinzipiell nebeneinander oder gar entgegen. Wir entzweien damit auch nicht grundsätzlich solche zusammengehörenden Systeme wie „Kirche“ und „Staat“, „Glaube“ und „Macht“ oder „Religion“ und „Politik“. Es gab keine prinzipielle Trennung beider Bereiche (Regimente), keine durchgängige „Zwei-Regimente-Lehre“. Vielmehr führte die Wittenberger Reformation und das dazugehörige Torgauer politische und konfessionsbildende Zentrum zum lutherischen Konfessionsstaat kursächsischer Prägung.

Aus einer solchen Einheit heraus kann schon formuliert werden: Wittenberg das geistige und Torgau das politische Zentrum der Lutherischen Reformation.

Melanchthon nannte die beiden Städte „Schwestern“; im preußischen Torgau kam im 19. Jahrhundert dafür das „Mutter-Amme-Bild“ auf.

Letzteres bezeichnet allerdings ein Nacheinander: Zuerst Wittenberg als die Mutter, dann Torgau, die Amme. Das ist jedoch nicht zutreffend. Es ist längst wissenschaftlich belegt, in Torgau und seinem Residenzschloss den politischen, konfessionsbildenden Mittelpunkt der Lutherischen Reformation zu sehen.

Von Torgau aus erfolgte die fortlaufende Berührung zwischen Glaube und Macht.

So, wie wir einerseits von Wittenberg als dem geistigen und andererseits von Torgau als dem politischen Zentrum der Reformation sprachen, tritt uns darüber hinaus das wiederum nicht so einfach zu händelnde Begriffsgebilde „Kirche“ und „Staat“ entgegen.

Wie also wollen wir vorgehen, um über das Gebilde „Kirche und Staat“ erzählen zu können?

Goethe zeigte einen Weg auf. Er empfahl: „Dich im Unendlichen zu finden, musst unterscheiden und dann verbinden.“

Das nehmen wir auf. Zuerst einmal wollen wir unterscheiden, d.h. das Verschiedene zu „Kirche“ und „Staat“ aufzeigen, um dann in den sich daran anschließenden Überlegungen die Zusammenbindung beider Bereiche vorzustellen.

Zum einen Kirche, zum anderen Staat

Der Blick auf „Reformation und Torgau“ im 16. Jahrhundert lenkt uns auf das Verhältnis zwischen der neuen Kirche und dem damaligen sächsisch-kurfürstlichen Staat oder mit anderen Worten, auf Glaube und Macht, organisiert und ausgeführt als Religion und Politik.

Beide Systeme, „Kirche“ und „Staat“, sind von ihrer Wesensbestimmung her nicht besonders übereinstimmend, d.h. nicht-kompatibel zueinander. „Kirche“ und „Staat“ haben eine jeweils eigene Bestimmung.

Kurz gesagt: Mit „Kirche“ kann kein „Staat“ organisiert und regiert werden und der „Staat“ kann die Sache und das Wesen von „Kirche“ nicht ersetzen und, was sein Programm betrifft, schon gar nicht hinreichend ausfüllen.

Welche verschiedenen Bestimmungen sind es, die „Staat“ und „Kirche“ getrennt voneinander unverwechselbar machen?

Der „Staat“ wird in seiner Alltäglichkeit nach Kriterien der Nützlichkeit regiert. Die Regierenden haben Eigentum zu mehren und Schaden von der Bürgerschaft abzuwenden. Das ist seine Wesensbestimmung. Daraus entwickelt sich sein Programm.

Bei Luthers „Kirche“ geht es hingegen um die Gnade Gottes, die grundsätzlich gilt. Der Mensch schafft sich nicht den gnädigen Gott durch den Glauben.- Sondern, wenn der Mensch glaubt, eröffnet er sich den Erfahrungsraum, was Gnade für ihn bedeutet. Auch das ist eine Wesensbestimmung, aus welcher ein ganzes Programm wurde. Nämlich das Programm der neuen christlichen Freiheit.

Die Zusammenbindung von „Kirche“ und „Staat“

Da es aber nur die eine, eben die von den Menschen gelebte Welt gibt, muss es, trotz der, wie wir feststellten, deutlich verschiedenen Systeme hier Kirche“ und da „Staat“, deren Zusammenbindung geben.

Das Zusammenbinden, das Wechselwirken, das Kooperieren oder wie auch immer die verbindenden Prozesse zwischen den Systemen „Kirche“ und „Staat“ in der Realwelt benannt werden, benötigen Vermittler zwischen den unterschiedlichen, vom Wesen her so gar nicht zueinander passenden Systemen und ihren Programmen.

Die Vermittler während der Reformationszeit waren einerseits die Kurfürsten und ihre Räte sowie andererseits Luther und die Reformatoren (2).

(2) Vermittler und Konfessionalisierer.

Der ernestinische Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige (1503–1554) im Vordergrund mit (v.l.n.r.) Martin Luther (1483–1546),

Magister Georg Spalatin (1484–1545), Kanzler Gregor Brück (1484–1557) und Philipp Melanchthon (1497–1560);

dahinter (r. außen) die Reformatoren Johannes Bugenhagen (1485–1558) und (r. darüber) Justus Jonas (1493–1555);

evtl. über G. Brück (l.) der Drucker Johannes Lufft (1495–1584). (Lucas Cranach d.J., um 1543)

(Repro Förderverein Europa Begegnungen e.V.)

Das Zusammenwirken von Kirche und Staat, ausgeführt durch ihre jeweiligen Vermittler, ist genau die Tätigkeit, die, wie oben ausgeführt, mit dem Wort „Konfessionalisierung“ bezeichnet wurde.

Folgend benennen wir einige (längst nicht alle) Maßnahmen der Reformatoren um Luther und der damaligen Landesherrlichkeit in Torgau, die dem Aufbau und Erhalt des neuen Konfessionsstaates und der sich ausbildenden Konfessionskirche dienlich waren. Wir zählen einfach auf, was da von Torgau, dem politischen Zentrum der Reformation ausging:

▼

Angeordnet und organisiert wurde etwa die Errichtung einer evangelischen Landeskirche und eines evangelischen Schulwesens; neue Schulordnungen wurden eingeführt.

1527–1529 nimmt die erste Kirchenordnung der Lutherischen Reformation von Torgau aus ihren Ausgang und zwar unter der Regentschaft des Kurfürsten Johann I. (der Beständige) u.a. Gottesdienst in deutscher Sprache und Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche wurde 1527 gegründet, deren erster Landesbischof, Kurfürst Johann der Beständige war.

▼

Abgefasst wurden Texte, die das neue Glaubensbekenntnis in Wort und Schrift darlegten; zu nennen sind die Torgauer Artikel, die in das Augsburger Bekenntnis eingingen.

▼

Maler, Kirchenmusiker, Bildhauer sorgten dafür, dass durch Wiederholung von Bild- und Reliefprogrammen, auch durch Wiederholung von Melodien und Gesang (Johann Walter) eine Verinnerlichung des Evangeliums erfolgte.

▼

Kontrollen in Form von Kirchen- und Schulvisitationen gingen beinahe alle von Torgau aus. Die vom Kurfürsten genehmigten Visitationsinstruktionen wurden in das Land getragen.

1527, wurde Melanchthons Unterricht für Visitatoren durch 18 Artikel festgemacht. Diese sind als „Torgauer Visitationsartikel“ bekannt geworden.

Beurteilt wurden Theologen, Pfarrer, Lehrer, Ärzte, Hebammen und auch herrschaftliche Räte.

▼

Es erfolgte eine Neuordnung der kirchlichen Finanzen: Armenfürsorge; Abschaffen des Bettelns und der Kontrolle des Bestandes der Mitglieder der Kirche, der Anzahl der Taufen, der Eheschließungen und Bestattungen.

Bereits 1538, unter Kurfürst Johann Friedrich I. (der Großmütige), wurde im Zuge der umfassenden Umbauten innerhalb des Residenzschlosses in Torgau die „Neue Kurfürstliche Kanzlei“ als ein repräsentatives Gebäude für die kurfürstlichen Amtsgeschäfte außerhalb des Schlosskomplexes erbaut; auch als das „Neue Kurfürstlich-Sächsische Amt“ bekannt geworden. Wenn auch in Wittenberg, etwa durch Hans Lufft, die Luther-Bibel gedruckt wurde, so kam doch vom politischen und konfessionsbildenden Zentrum Torgau aus die Erlaubnis, d.h. das kurfürstliche Privileg für den Bibeldruck:

„Was Wittenberg edieret, hat Torgau zuvor privilegieret.“ (3).

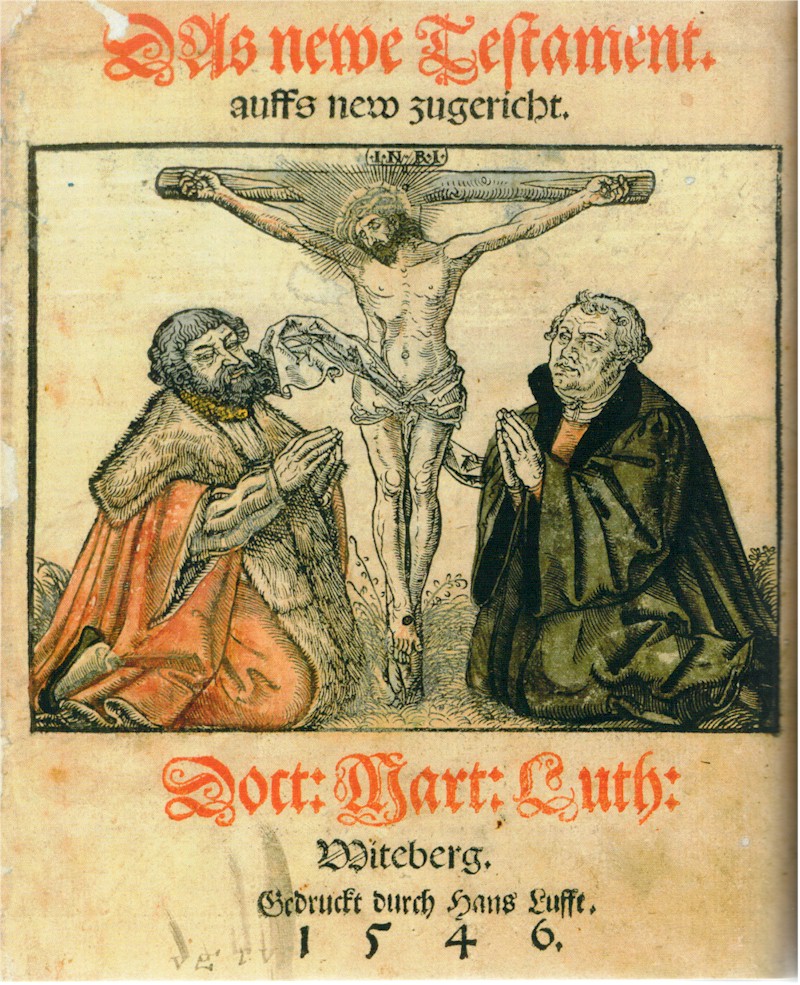

(3) Titelblatt der Wittenberger Ausgabe des neuen Testaments in

Luthers Übersetzung von 1546, kurz „Luther-Bibel“ genannt. Torgau

gab das Vorrecht (das Privileg) für den Druck, der in Wittenberg erfolgte.

Kurfürst Joh. Friedrich I. und Martin Luther knien gemeinsam unter dem Kreuz.

Eine Hervorhebung des Kurfürsten, wie noch im Bild 2, war unterblieben.

(Repro Förderverein Europa Begegnungen e.V.)

▼

Vis a Vis zur Stadtkirche St. Marien, unweit der „Neuen Kurfürstlichen Kanzlei“, wurden verwaltungsinhaltliche und –organisatorische Aufgaben der Kirche in der neuen und ersten Superintendentur ausgeführt. Das war bereits ein kirchliches Amt

▼

Torgauer Landtage wurden abgehalten, ab 1550 (Kurfürst Moritz) und dann fortlaufend. Das waren Ständeversammlungen des Landes mit Beratungen, die die Abwehr des Calvinismus zum Ziel hatten. Bei der Gelegenheit wurden auch Anordnungen zu noch ausgedehnteren Visitationen ausgegeben.

Zur „religiösen Rückbindung“ der Kurfürsten an Luthers Kirche

Die damaligen sächsischen Kurfürsten waren gottesfürchtige, christlich-moralische Politiker, die auch aus dem neuen Glauben heraus in der ihnen gewohnten Weise ihr herrschaftliches Selbstverständnis anzeigten und eine gesuchte Regenten-Selbstdarstellung betrieben.

Beim Zusammenbinden von „Kirche“ und „Staat“, d.h. beim Konfessionalisieren entwickelten sie etwas, das in seiner Bestimmung als „Regentenethik“ benannt werden kann und so zu erklären ist.

Was also ist „Regentenethik“?

„Regentenethik“ ist Ausdruck einer religiösen Rückbindung damaliger Kurfürsten an die Kirche. Der Staat wollte ja Konfessionsstaat sein. In Torgau war es das gesamte Schloss als Residenz, das unter Johann Friedrich I. ab 1532 als grandioser Um- und Neubau begonnen worden war. Der Bau zeigte sich den damaligen Menschen besonders augenfällig und einprägsam. Mit dem Schloss Hartenfels und dem, was dort in Stein gemeißelt wurde, stellte sich neben dem weltlichen Machtanspruch auch die nicht zu übersehende „Regentenethik“ aus (4).

Dabei half die Kirche durch ihren direkten Einfluss auf die damalige Staatlichkeit. Dieser war von der Herrschaftlichkeit gelitten, ja erwünscht. Luthers Rat wurde gesucht eingeholt.

Ein Beispiel: Die gesamte Außen- und Innenarchitektur der Kapelle im Schloss Hartenfels in Torgau sowie der darin vollzogene Gottesdienst folgte deutlich dem, was Luther als einen „Willen zur Einfachheit“ bezüglich der Darstellung des Verhältnisses zwischen „Gott“ und „Mensch“ postulierte.

Oder verallgemeinernd:

Konfessionalisierung kann, neben den üblichen landesherrlichen Verordnungen und Anweisungen, auch in Form eines Kirchenbaus, also mittels Architektur und auch durch Bilder, Reliefs, Schriften (Devisen) sowie durch Gesang und Musik in Erscheinung treten und erfolgreich sein. Mit anderen Worten, über die Architektur, Bildhauerei, Malerei sowie die Musik erfolgte die christlich-moralische Rückbindung der Landesherrlichkeit an die neue Lutherische Kirche.

Eine solche religiöse Rückbindung geschah in einem anderen Rahmen und zeitlich versetzt auch innerhalb der Bürgerschaft. Bei anderer Gelegenheit kann einmal näher beschrieben werden, was eine Begriffsbildung „Bürgerethik“ bedeuten würde.

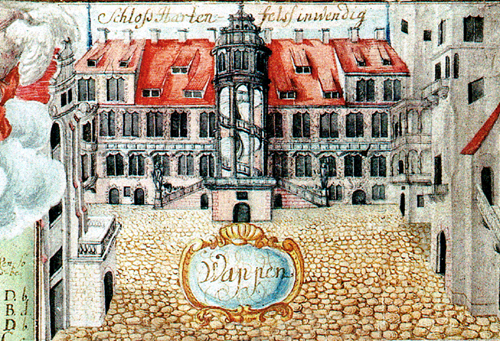

(4) Der Schlossbau, die Hofansicht (Flügel C) mit dem Großen Wendelstein

in der Bildmitte, 1533-1536. (Ulrici 1720); (Repro Förderverein Europa Begegnungen e.V.)

Der konkrete Fall – die Schlosskapelle im Torgauer Schloss Hartenfels (1544)

Abschließend wollen wir Luthers „Willen zur Einfachheit“ am Beispiel der Torgauer Schlosskapelle vertiefen.

Die neu erbaute Schlosskapelle, so bestimmte es Luther, habe ein einheitlicher Raum zu sein, ohne Säulen, Pfeiler und Pilaster, welche den Glaubenden nur die Sicht verstellen und die Forderung nach Licht und Offenheit nicht erfüllen würden (5). Dem Eintretenden hatte der Raum einen freien Blick zu ermöglichen. Eine große Menge Volk sollte aufgenommen werden. Der im nördlichen Teil stehende Altar war ein einfacher Tisch, dahinter eine fassliche kirchenthematische Darstellung, ohne eine Chorschranke. Bilder und Skulpturen waren im Vergleich zu den ausgeschmückteren und beladeneren alten Kirchen im gesamten Raum eher spärlich vorhanden.

Luther empfahl Lucas Cranach d. J. lediglich ein Bild zum Thema „Elias und die Baalspriester“ zu fertigen. Dieses fand dann ein Jahr später (1545) seinen Platz dem Kanzelkorb direkt gegenüber. Andere Bilder gelangten dann später noch in die Torgauer Schlosskapelle.

Es sollte kein überschwenglicher Schmuck vorhanden sein, da es keiner Zutaten oder besonderer Leistungen bedurfte, um ein Fürsprechen bei Gott zu erreichen.

Alles in der Schlosskapelle in Torgau war einfach und überschaubar angelegt.

Durch das Mitwirken Martin Luthers bei der Bauausführung und des von ihm selbst am 5. Oktober 1544 geweihten Kapellenbaus und darüber hinaus bei den herrschaftlichen Saalbauten und Räumen des Schlosses, ist hier in Torgau wahrlich das Berühren von „Glaube“ und „Macht“ vollzogen.

Luthers konzeptionell-theologisches Interesse fand eine (weltliche) architektonisch-bauliche Berücksichtigung.

(5) Die Weihe der Schlosskapelle durch Martin Luther, 5. Oktober 1544, nach einem

Gemälde von V. Pohlenz, um 2012 (Repro Förderverein Europa Begegnungen e.V.)

Der Komponist der Reformation, Johann Walter, übertrug das Wort Gottes, das Evangelium, im Raum der Schlosskapelle in Musik. Es waren zu Klang umgewandelte Worte, welche in allen lutherischen Kirchen zu hören waren. Der Gottesdienst lud die Herrschaftlichkeit und die Gemeinde zum wiederholenden Gesang mit „ohrenfälliger Klangharmonie“ ein.

Selbst das nacheinander einsetzende Glockengeläut von mehreren Türmen in Stadt und Schloss (Nikolaikirche, Glockenturm im Schloss und Marienkirche) sorgte in Torgau in der Reformationszeit für eine einprägsame Klanglandschaft. Die genannte Klanglandschaft hat sich Torgau bis heute erhalten. Den uns heute vertrauten Klang der Glocken von St. Nikolai (Markt) hatte bereits ein Martin Luther im Ohr.

Dr. Uwe Niedersen