75 Jahre Elbe-Begegnung (Teil 1)

Das Leichenfeld von Lorenzkirch / Joseph Polowsky und der Friedensschwur

In einer vierteiligen Serie setzt sich Dr. Uwe Niedersen, Vorstand im Förderverein Europa Begegnungen, anlässlich

ihres 75. Jahrestags mit der Elbe-Begegnung auseinander. Seine These: Torgau bleibt sowohl in der Innen- als auch in der

Außenwirkung deutlich unter seinen Möglichkeiten. Niedersen zeichnet innerhalb der Serie eine Blaupause, auf deren

Grundlage ein besseres Torgau entstehen kann.

Torgau.

Dieser Artikel war von mir (U. N.) während der frühen Elbe-Day-Vorbereitungen des Förderverein Europa Begegnungen e. V., deutlich vor der Corona-Virusepidemie aufgeschrieben worden.

Die dem folgenden Text enthaltenen Aussagen könnten vom Leser aufgrund der jetzigen ungewöhnlichen Situation vielleicht mit geringem Interesse bedacht werden. Das Virus bestimmt derzeit den Tagesablauf. Fest steht aber, dass das Für-sich-sein, die Vereinzelung, dem Lesen und Nachdenken wieder mehr Chancen bereitet. Und, unser Torgau wird es auch nach dem Virus geben.

So belasse ich meine Gedanken hier, damit sie nicht vergessen werden.

Ja, leiten wir die Suche nach einem noch besseren Torgau bereits heute ein.

Der konkrete Anlass, dieses zu tun, sind die gerade vor 75 Jahren stattgefundenen Begegnungen der sowjetischen und amerikanischen Truppen bei Torgau an der Elbe.

Anfang des Jahres, dem Aufruf der OB Romina Barth nachgehend, den 75. Jahrestag der Elbebegegnung würde- und gehaltvoll mitzugestalten, orientierten wir im Förderverein Europa Begegnungen e. V. wiederum auf Joseph Polowsky.

Das hatte seinen Grund. Zum einen interessierte uns dessen Schrift „Principia“, deren Inhalt wir alle hier in Torgau gar nicht so richtig kennen. Zum anderen war es ein Redetext, der uns bekannt geworden war, welchen der amerikanische Senator Paul Simon zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in Würdigung von Joseph Polowskys Lebenswerk im Senat der Vereinigten Staaten von Amerika 1985 vorgetragen hatte.

Diese wichtige Senator-Rede wurde bei den in unserem Verein einsetzenden neuartigen Überlegungen zum Humanismus von Joseph Polowsky wegweisend. Die Rede hat im Verein unser Polowsky-Bild grundsätzlich berührt, sogar mit entsprechenden Auswirkungen, worüber folgend informiert werden soll:

Im Text des vom Senator vorgetragenen stießen wir auf einige wichtige, doch bisher kaum ausgesprochene Erkenntnisse.

Bekanntlich war Polowsky, auch als Soldat ethische Werte betreffend, stets ansprechbar, ja, selbst in den rohesten Situationen des Kriegsgeschehens blieben dessen humanistische Einstellungen dem Leben gegenüber erhalten.

Ein Fakt dafür sei genannt:

Im Augenblick seiner Begegnung mit den Sowjets, gegen Mittag am 25. April 1945, inmitten eines Leichenfeldes mit etwa 200 toten Zivilisten auf der Elbwiese von Lorenzkirch, sah er ein kleines Mädchen leblos dahingestreckt liegen. Das Mädchen an der Seite ihrer toten Mutter drückte mit dem Arm ihre Puppe an sich und hielt in der anderen Hand Buntstifte. Die meisten der dort Darniederliegenden waren sehr wahrscheinlich geflüchtete Bewohner der Gegenden zwischen Elbe und Oder/Neiße.

Dieses, mit kurzem Blick aufgenommene und die überhaupt so erschütternden, einprägenden Bilder am Ort des ersten Ost-West-Treffens zweier Armeen an der Elbe, brachte den amerikanischen Soldaten Polowsky dazu, zusammen mit sowjetischen Kämpfern, die auch Betroffenheit empfanden, ein Friedensbekenntnis auszusprechen. Sie versprachen einander, nach dem Krieg alles dafür zu tun, dass Menschen nicht mehr aufeinander einschlagen: „Die Völker sollen, ja müssen in Frieden leben!“. Das Bekennen und Artikulieren von Gefühlen sowjetischer und amerikanischer Soldaten angesichts des Leichenfeldes von Lorenzkirch wird auch als der „Friedensschwur von der Elbe“ bezeichnet. Nun noch einmal zu der genannten Ansprache vor dem Senat:

Die Rede des Paul Simon vor dem amerikanischen Senat erreichte schließlich darin ihren Höhepunkt, als der Vortragende ausrief, nicht nur der alliierten soldatischen Helden zu gedenken, die für den Frieden ihr Leben gaben, vielmehr auch den Millionen unschuldigen zivilen Opfern des Zweiten Weltkrieges ein ehrendes Gedenken zu bereiten, da deren Lebenswege ansonsten einem allgemeinen Vergessen anheimfallen würden. In diesem Höhepunkt seiner Rede bezeichnete der Senator all die unzähligen zivilen Opfer des Krieges als „die Millionen Polowskys“ und meinte:

Es sei ein „Andenken (zu) bewahren an die Millionen Polowskys“.

Die Millionen Polowskys waren für den Senator die millionenfachen zu Tode gekommenen Zivilisten. Die Millionen Polowskys waren, so Paul Simon, jene Opfer, denen Polowsky über das darniederliegende Mädchen mit der Puppe symbolisch wieder ihr einstiges Sein und ihre Würde gab. Polowskys Blick auf das Mädchen im Leichenfeld führte mit dazu, dass über dieses besondere Symbol die Wahrhaftigkeit von Opfern Eingang in die Geschichtsbücher fand.

Ja mehr noch, die Millionen Polowskys sah der Senator Paul Simon und er sprach es ausdrücklich so aus, „in den Anne Franks, den Tanja Sawitschewas und in all den kleinen Mädchen, die mit einer Puppe in der Hand starben“. Anne Frank war bekanntlich das jüdische Mädchen aus Deutschland, welches in einem holländischen Versteck ihr weltweit bekannt gewordenes Tagebuch führte und später in einem Konzentrationslager verstarb. Tanja Sawitschewa war ein russisches Mädchen, das in dem von deutschen Truppen umlagerten Leningrad (heute St. Petersburg) ebenfalls Tagebucheintragungen über die Tragik des Einschließens und der dabei verhungernden Familienmitglieder führte.

Diesen beiden bekannten Opfer-Bildern fügte der amerikanische Senator Paul Simon aus dem Staate Illinois (USA) das Symbol desunbekannten, mit ihrer Puppe leblosdaliegenden Mädchensauf der Elbwiese von Lorenzkirch, nahe der Stadt Torgau, hinzu.

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine bedeutende Episode aus jenen April-Kriegstagen erzählen und hier einfügen:

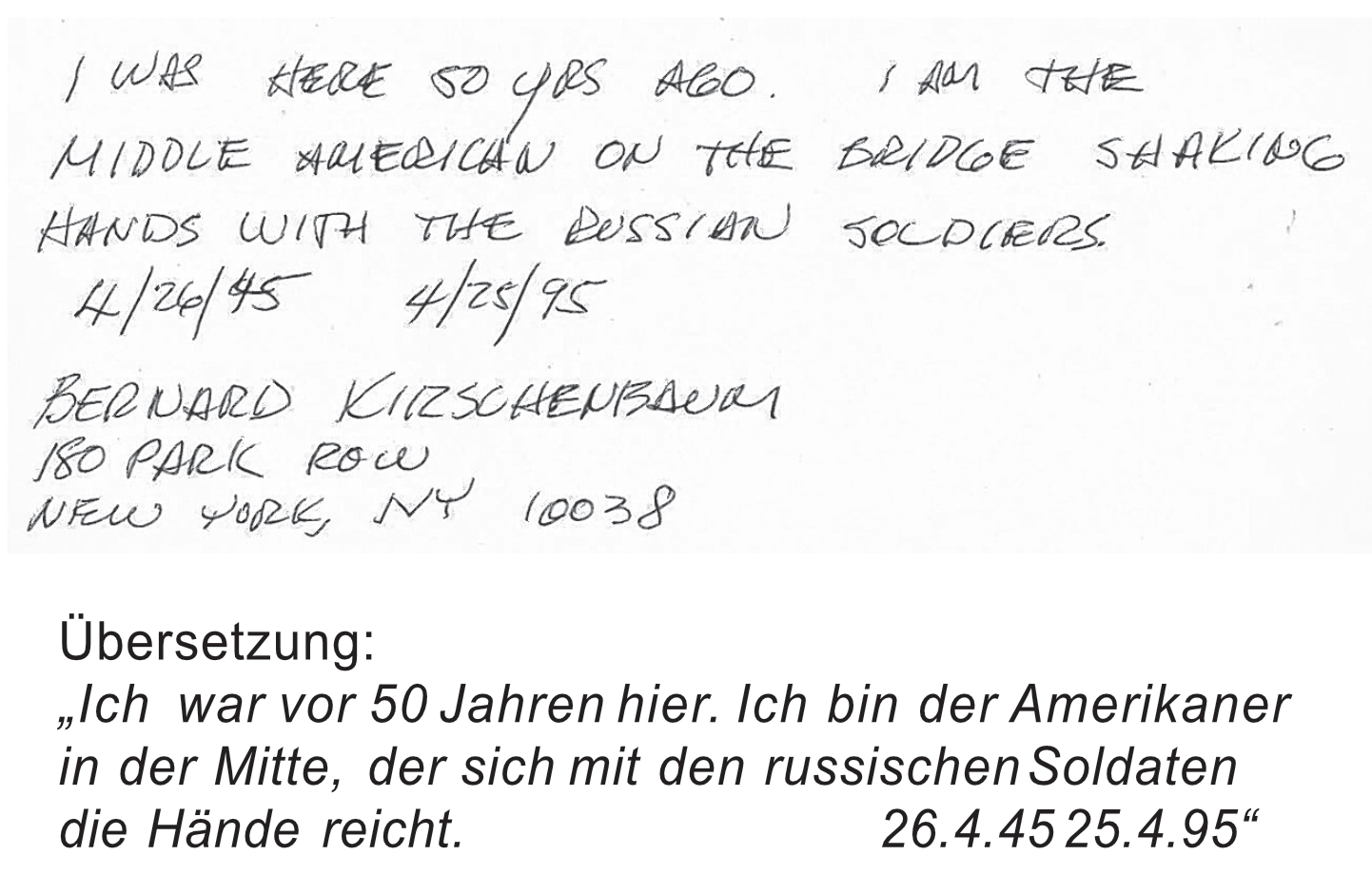

Ein amerikanischer Besucher unserer Stadt hatte sich 1995 während des Elbe-Tages in das Gästebuch des Touristik- und Informationscenters (TIC) eingetragen. Dieser Mann, der Torgauer Elbe-Begegnungsveteran Bernard Kirschenbaum, war einst Soldat im Stab des Regimentkommandeurs Oberst Adams, der 69. US-Infanteriedivision zugehörig. Kirschenbaum ist die mittlere Person auf dem weltbekannten Begegnungsfoto von Torgau, welcher den Sowjets die Hand reicht.

Mit seiner Tochter Sara, er selbst ist bereits verstorben, haben wir als Verein Kontakt. Sie hatte uns von einer tiefen Erschütterung berichtet, die ihr Vater bei dem Betreten des KZ Abtnaundorf bei Leipzig im Frühjahr 1945 erleben musste. Bernard Kirschenbaum ließ der Anblick eines vor ihm darniederliegenden toten zweijährigen Mädchensein Leben lang nicht mehr los. Dieses grausame, erschütternde Bild haftete, ja setzte sich über die Jahre so in ihm fest, dass sich das damit verbundene Trauma bis in seine Familie hinein auswirkte.

Wir fragen aufgrund der „Vervielfachung“ einer furchtbaren Realität ganz allgemein: Handelt es sich bei dem mit besonderer Tragik umgebende Bild „kleines, unschuldiges, getötetes Mädchen“ um ein grundsätzliches Symbol, das uns auf „das Böse an sich“ verweist, und das wir mit Psychologen, Theologen sowie anderen Kennern zu thematisieren und zu besprechen haben?

Und, wir schließen die Frage an:

Wie eigentlich kam das Böse in die Welt? Sara Kirschenbaum und wir im Förderverein Europa Begegnungen e. V. wollen uns jedenfalls in einem ersten Schritt darüber austauschen.

Lesen Sie im nächsten Teil, wie Jerusalem auf Torgau aufmerksam wurde und warum es gut war, eine Einladung von dort (noch) nicht anzunehmen.

HINTERGRUND:

Der Förderverein Europa Begegnungen e. V. beschäftigt sich mit Begegnungen in der Geschichte. Vorrangig sind es solche, in denen unsere Heimatstadt welthistorisch eingebunden war. Luther, Cranach, Peter I. von Russland, Leibniz, Friedrich der Große, Napoleon, auch die sich die Hände reichenden Soldaten von 1945, sie alle sahen Torgau.

Der Förderverein Europa Begegnungen e. V. bietet mit seinem eigenständigen Personen- und Denkpotenzial zuzüglich seiner Außenkontakte vorrangig die internationale Geschichte der Stadt dar. So arbeiteten wir während der Lutherdekade überregional zum Thema „Torgau, das politische Zentrum der Lutherischen Reformation“. Uns gelang es, die 500 Jahre alten Rötelinschriften im Wendelstein zu verstehen und der Öffentlichkeit fasslich vorzustellen, und wir waren international erfolgreich mit der Serie: Festung Torgau, Napoleon und Feldschlachten. Schließlich haben wir auch noch die Geschichte der Soldaten, die am Kriegsende 1945 an der Elbe operierten, wissenschaftlich umfassend und streng auf die Wahrhaftigkeit der damaligen Vorgänge achtend, aufgeschrieben. Angefügt sei, dass uns selbst die hiesige Industriekultur (Zündschnurfabrik) ein Thema wurde.

Weil in allen diesen genannten Torgau-Inhalten ein tiefgründiges Informationspotenzial angelegt ist, haben wir damit begonnen, auch ihre geschichtstheoretische Seite zu behandeln. Wir pflegen Verbindungen zu historisch-theoretischen Institutionen und Spezialisten ersten Ranges im In- und Ausland. Das gilt besonders auch für das gerade aufgenommene Thema „Das Einzelne und die Wirklichkeit“, welches uns durch besondere historische Personen und deren Wirkungsbereiche, wie Luther und die Kirche, Cranach und die Kunst sowie Kurfürst Johann Friedrich und der Staat, während der durchschrittenen Lutherdekade offenbar wurde.

Die dem folgenden Text enthaltenen Aussagen könnten vom Leser aufgrund der jetzigen ungewöhnlichen Situation vielleicht mit geringem Interesse bedacht werden. Das Virus bestimmt derzeit den Tagesablauf. Fest steht aber, dass das Für-sich-sein, die Vereinzelung, dem Lesen und Nachdenken wieder mehr Chancen bereitet. Und, unser Torgau wird es auch nach dem Virus geben.

So belasse ich meine Gedanken hier, damit sie nicht vergessen werden.

Ja, leiten wir die Suche nach einem noch besseren Torgau bereits heute ein.

Der konkrete Anlass, dieses zu tun, sind die gerade vor 75 Jahren stattgefundenen Begegnungen der sowjetischen und amerikanischen Truppen bei Torgau an der Elbe.

Triftige Gründe

Anfang des Jahres, dem Aufruf der OB Romina Barth nachgehend, den 75. Jahrestag der Elbebegegnung würde- und gehaltvoll mitzugestalten, orientierten wir im Förderverein Europa Begegnungen e. V. wiederum auf Joseph Polowsky.

Das hatte seinen Grund. Zum einen interessierte uns dessen Schrift „Principia“, deren Inhalt wir alle hier in Torgau gar nicht so richtig kennen. Zum anderen war es ein Redetext, der uns bekannt geworden war, welchen der amerikanische Senator Paul Simon zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in Würdigung von Joseph Polowskys Lebenswerk im Senat der Vereinigten Staaten von Amerika 1985 vorgetragen hatte.

Diese wichtige Senator-Rede wurde bei den in unserem Verein einsetzenden neuartigen Überlegungen zum Humanismus von Joseph Polowsky wegweisend. Die Rede hat im Verein unser Polowsky-Bild grundsätzlich berührt, sogar mit entsprechenden Auswirkungen, worüber folgend informiert werden soll:

Im Text des vom Senator vorgetragenen stießen wir auf einige wichtige, doch bisher kaum ausgesprochene Erkenntnisse.

Bekanntlich war Polowsky, auch als Soldat ethische Werte betreffend, stets ansprechbar, ja, selbst in den rohesten Situationen des Kriegsgeschehens blieben dessen humanistische Einstellungen dem Leben gegenüber erhalten.

Ein Fakt dafür sei genannt:

Im Augenblick seiner Begegnung mit den Sowjets, gegen Mittag am 25. April 1945, inmitten eines Leichenfeldes mit etwa 200 toten Zivilisten auf der Elbwiese von Lorenzkirch, sah er ein kleines Mädchen leblos dahingestreckt liegen. Das Mädchen an der Seite ihrer toten Mutter drückte mit dem Arm ihre Puppe an sich und hielt in der anderen Hand Buntstifte. Die meisten der dort Darniederliegenden waren sehr wahrscheinlich geflüchtete Bewohner der Gegenden zwischen Elbe und Oder/Neiße.

Erschütternd und einprägsam

Dieses, mit kurzem Blick aufgenommene und die überhaupt so erschütternden, einprägenden Bilder am Ort des ersten Ost-West-Treffens zweier Armeen an der Elbe, brachte den amerikanischen Soldaten Polowsky dazu, zusammen mit sowjetischen Kämpfern, die auch Betroffenheit empfanden, ein Friedensbekenntnis auszusprechen. Sie versprachen einander, nach dem Krieg alles dafür zu tun, dass Menschen nicht mehr aufeinander einschlagen: „Die Völker sollen, ja müssen in Frieden leben!“. Das Bekennen und Artikulieren von Gefühlen sowjetischer und amerikanischer Soldaten angesichts des Leichenfeldes von Lorenzkirch wird auch als der „Friedensschwur von der Elbe“ bezeichnet. Nun noch einmal zu der genannten Ansprache vor dem Senat:

Die Rede des Paul Simon vor dem amerikanischen Senat erreichte schließlich darin ihren Höhepunkt, als der Vortragende ausrief, nicht nur der alliierten soldatischen Helden zu gedenken, die für den Frieden ihr Leben gaben, vielmehr auch den Millionen unschuldigen zivilen Opfern des Zweiten Weltkrieges ein ehrendes Gedenken zu bereiten, da deren Lebenswege ansonsten einem allgemeinen Vergessen anheimfallen würden. In diesem Höhepunkt seiner Rede bezeichnete der Senator all die unzähligen zivilen Opfer des Krieges als „die Millionen Polowskys“ und meinte:

Es sei ein „Andenken (zu) bewahren an die Millionen Polowskys“.

Die Millionen Polowskys waren für den Senator die millionenfachen zu Tode gekommenen Zivilisten. Die Millionen Polowskys waren, so Paul Simon, jene Opfer, denen Polowsky über das darniederliegende Mädchen mit der Puppe symbolisch wieder ihr einstiges Sein und ihre Würde gab. Polowskys Blick auf das Mädchen im Leichenfeld führte mit dazu, dass über dieses besondere Symbol die Wahrhaftigkeit von Opfern Eingang in die Geschichtsbücher fand.

Ja mehr noch, die Millionen Polowskys sah der Senator Paul Simon und er sprach es ausdrücklich so aus, „in den Anne Franks, den Tanja Sawitschewas und in all den kleinen Mädchen, die mit einer Puppe in der Hand starben“. Anne Frank war bekanntlich das jüdische Mädchen aus Deutschland, welches in einem holländischen Versteck ihr weltweit bekannt gewordenes Tagebuch führte und später in einem Konzentrationslager verstarb. Tanja Sawitschewa war ein russisches Mädchen, das in dem von deutschen Truppen umlagerten Leningrad (heute St. Petersburg) ebenfalls Tagebucheintragungen über die Tragik des Einschließens und der dabei verhungernden Familienmitglieder führte.

Eine bedeutende Episode

Diesen beiden bekannten Opfer-Bildern fügte der amerikanische Senator Paul Simon aus dem Staate Illinois (USA) das Symbol desunbekannten, mit ihrer Puppe leblosdaliegenden Mädchensauf der Elbwiese von Lorenzkirch, nahe der Stadt Torgau, hinzu.

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine bedeutende Episode aus jenen April-Kriegstagen erzählen und hier einfügen:

Ein amerikanischer Besucher unserer Stadt hatte sich 1995 während des Elbe-Tages in das Gästebuch des Touristik- und Informationscenters (TIC) eingetragen. Dieser Mann, der Torgauer Elbe-Begegnungsveteran Bernard Kirschenbaum, war einst Soldat im Stab des Regimentkommandeurs Oberst Adams, der 69. US-Infanteriedivision zugehörig. Kirschenbaum ist die mittlere Person auf dem weltbekannten Begegnungsfoto von Torgau, welcher den Sowjets die Hand reicht.

Mit seiner Tochter Sara, er selbst ist bereits verstorben, haben wir als Verein Kontakt. Sie hatte uns von einer tiefen Erschütterung berichtet, die ihr Vater bei dem Betreten des KZ Abtnaundorf bei Leipzig im Frühjahr 1945 erleben musste. Bernard Kirschenbaum ließ der Anblick eines vor ihm darniederliegenden toten zweijährigen Mädchensein Leben lang nicht mehr los. Dieses grausame, erschütternde Bild haftete, ja setzte sich über die Jahre so in ihm fest, dass sich das damit verbundene Trauma bis in seine Familie hinein auswirkte.

Wir fragen aufgrund der „Vervielfachung“ einer furchtbaren Realität ganz allgemein: Handelt es sich bei dem mit besonderer Tragik umgebende Bild „kleines, unschuldiges, getötetes Mädchen“ um ein grundsätzliches Symbol, das uns auf „das Böse an sich“ verweist, und das wir mit Psychologen, Theologen sowie anderen Kennern zu thematisieren und zu besprechen haben?

Und, wir schließen die Frage an:

Wie eigentlich kam das Böse in die Welt? Sara Kirschenbaum und wir im Förderverein Europa Begegnungen e. V. wollen uns jedenfalls in einem ersten Schritt darüber austauschen.

Lesen Sie im nächsten Teil, wie Jerusalem auf Torgau aufmerksam wurde und warum es gut war, eine Einladung von dort (noch) nicht anzunehmen.

HINTERGRUND:

Der Förderverein Europa Begegnungen e. V. beschäftigt sich mit Begegnungen in der Geschichte. Vorrangig sind es solche, in denen unsere Heimatstadt welthistorisch eingebunden war. Luther, Cranach, Peter I. von Russland, Leibniz, Friedrich der Große, Napoleon, auch die sich die Hände reichenden Soldaten von 1945, sie alle sahen Torgau.

Der Förderverein Europa Begegnungen e. V. bietet mit seinem eigenständigen Personen- und Denkpotenzial zuzüglich seiner Außenkontakte vorrangig die internationale Geschichte der Stadt dar. So arbeiteten wir während der Lutherdekade überregional zum Thema „Torgau, das politische Zentrum der Lutherischen Reformation“. Uns gelang es, die 500 Jahre alten Rötelinschriften im Wendelstein zu verstehen und der Öffentlichkeit fasslich vorzustellen, und wir waren international erfolgreich mit der Serie: Festung Torgau, Napoleon und Feldschlachten. Schließlich haben wir auch noch die Geschichte der Soldaten, die am Kriegsende 1945 an der Elbe operierten, wissenschaftlich umfassend und streng auf die Wahrhaftigkeit der damaligen Vorgänge achtend, aufgeschrieben. Angefügt sei, dass uns selbst die hiesige Industriekultur (Zündschnurfabrik) ein Thema wurde.

Weil in allen diesen genannten Torgau-Inhalten ein tiefgründiges Informationspotenzial angelegt ist, haben wir damit begonnen, auch ihre geschichtstheoretische Seite zu behandeln. Wir pflegen Verbindungen zu historisch-theoretischen Institutionen und Spezialisten ersten Ranges im In- und Ausland. Das gilt besonders auch für das gerade aufgenommene Thema „Das Einzelne und die Wirklichkeit“, welches uns durch besondere historische Personen und deren Wirkungsbereiche, wie Luther und die Kirche, Cranach und die Kunst sowie Kurfürst Johann Friedrich und der Staat, während der durchschrittenen Lutherdekade offenbar wurde.

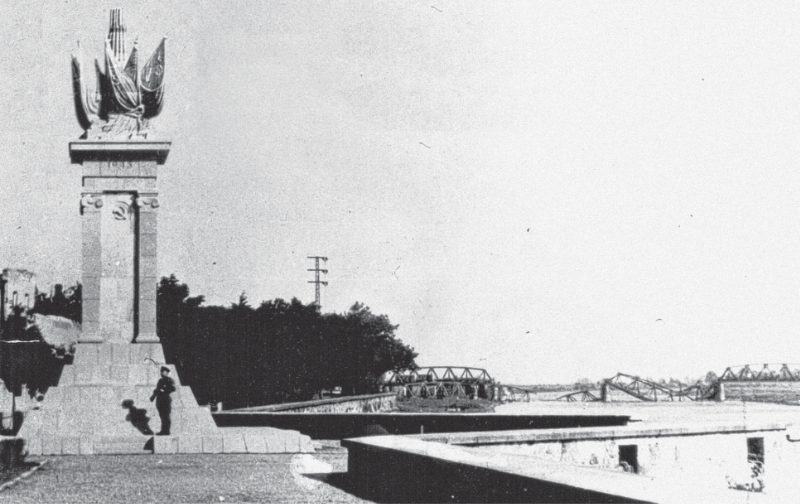

Das gerade erbaute Denkmal an der Elbe mit der gesprengten Eisenbahnbrücke, Architekt Abraham Milezkij. Das Foto wurde von ihm im Sommer 1945 aufgenommen.

Oben: Begegnungsfoto mit Bernard Kirschenbaum (2. v. l.); unten: Kirschenbaum-Eintrag im TIC-Gästebuch. (Repros: Förderverein Europa Begegnungen e. V.)